山陽リレーコラム「平井の丘から」

学内の版画から− 児玉 太一[2018年11月30日]

本学の本館とE棟に展示している写真はデジタルでもアナログでもない、赤青黄の無数の網点によって表された版画作品である。恐らく、どちらの作品もシルクスクリーンという版画の一技法によって制作されている。イメージが写真で、かつ多くの方にとっては小中学校の美術教育で取り組まれる木版画の印象が色濃く残っているだろうから、一見してこの作品を版画とは思わないだろう。いずれも同じ作家の作品であると思われるが、残念ながらどなたの作品で、いつ、どこで、制作されたものであるのか私は与り知らない。ただ、シルクスクリーンは専門的な機材が必要で、複数名の協力が必要な大型作品であるから、恐らくは日本国内の版画工房で制作された作品であると推察している。

版画技法は基本的に印刷術として始まり、高度な専門知識と機材が必要であった為、職人を介した分業制で、近代以降も専門の版画工房での制作が多かった。版画工房で現代美術という領域に限れば、国際的に有名なのは、ラウシェンバーグやホックニーなどの著名な作家の作品を手がけたアメリカのジェミナイ版画工房や、ジェミナイから独立したタイラーグラフィックスがある。ジェミナイを始めとするアメリカ型の版画工房は、作家との対話によって作品が形成され、版画という媒体での制作上のプロセスとアイデアを作家自身が経験しながら制作する。日本のデパートなどで販売される日本画や洋画などの版画の多くは版画を用いた絵画の複製物であるが、アメリカ型の版画工房では、版画によるオリジナルの表現であり、作家自身も絵の手法とは異なる表現や手法を求め、積極的に版画を制作した時代があった。日本にもこのような版画工房がいくつか設立されてきたが、現在においては市場の縮小や職人の高齢化、技法の流行の変遷等、複数の要因によって、残念ながら多くは業態を変えるか、廃業して、技術と経験も失われつつある。

本学にある作品は版画としては大型のオリジナル作品で、日本の版画工房が次々に勃興した時期に制作された作品であろう。作家の作品と身体を通じ、異なる制作経験の接続から、新たなものを生み出す場として版画工房が機能していたことに、私自身は未だ強い憧れと関心を覚える。私も関西のいくつかの工房で貴重な経験を頂いた縁がある。いつか、職人や工房が蓄積した技術・経験を記し、後世にも残さなければと常々考えている。

「おもてなし」の落とし穴 松浦 美晴[2018年11月12日]

秋も深まり、のんびりお茶を飲みたい気分です。

セルフサービスの喫茶店でお茶を飲みました。カップの乗ったトレイを回収場所に持って行こうとしたら、そばにいた店員さんが「いいですよ、そのままで」といってくださったので、そのままにして店を出ました。

セルフサービスなのに、食器を自分で片付けなくてすんで、ラッキー?

「おもてなし」という言葉がもてはやされています。日本の店はすべからく、高級店並みのきめ細かなサービスをしてくれる。日本の企業は、通常の業務を越えた柔軟な対応をしてくれる。日本人には他者を気遣う「おもてなし」の心があるからだ、というのです。確かに、店員さんは、私を気遣い、食器を下げてくれました。

そうなると、消費者としての私は厚かましくなってしまいます。少しでもお金を払ったなら、とことんサービスしてほしい。無理をいえば聞き入れてもらえるのだから要望をどんどん上乗せしよう、と。いやちょっと待ちましょう。本来の対価を越えたサービスは、さらなる対価を必要とするはず。それが無料で提供されてしまうのが「おもてなし」では?おもてなしを期待して、お客さんは増えるでしょう。無料のおもてなしを提供するために、店員さんは大忙し!

厚生労働省によれば、日本の労働者一人当たりの労働生産性は、主要国の中でも低い水準にあるそうです。日本の労働者の時間と労力が、お金を産まない仕事に浪費されているということです。これから労働人口が減ってゆくというのに、困ってしまいます。店員さんのおもてなしを無料で受けた私は、労働生産性の低下に加担したわけです。

しまった!

60年代の象徴「アイビールック」のVANを創った岡山の世界的な起業家 松尾 純廣[2018年11月5日]

NHKの朝ドラで放送された「べっぴんさん」(2016年10月3日~2017年4月1日放送)を覚えておいでだろうか。神戸の子供服メーカー・株式会社ファミリア(ドラマではキアリス)の草創期を描いたドラマである。創業者の女性と戦後の神戸・大阪のファッション業界の話が中心である。朝の慌ただしいなかで何気なく見ていた私が釘付けになったのは、メンズファッションの会社エイスとその創業者が登場したからだ。

当然学生の皆さんは知らないと思うが、このエイスこそ1960年代に青春を送った世代ならば誰でもご存知のVAN(株式会社ヴァンヂャケット VAN Jacket inc.)であり、IVYルックの象徴的な会社であった。IVYルックとは、1950年代にアメリカ東海岸の8大学で設立されたフットボール・リーグの名前と彼らが好んで着ていたファッションに由来する。

VANの創業は1950年代であり、1978年に倒産した。私も、10代後半の頃高くてそうそう買えなかったが、何とか着こなして遊びに行っていたことを覚えている。その創業者こそファッション界の伝説的な人物であり、岡山市で生まれ育った岡山県人の石津謙介である(1911年~2005年)。

ジーンズなど岡山のアパレル・ファッション業界はよく知られているが、石津謙介とVANが一時代を築いたことも覚えておいてほしい。

"Degrés des âges"(Degres des ages) 高橋 功[2018年10月26日]

“Degrés des âges”その(1) -19世紀フランスの人間発達観-

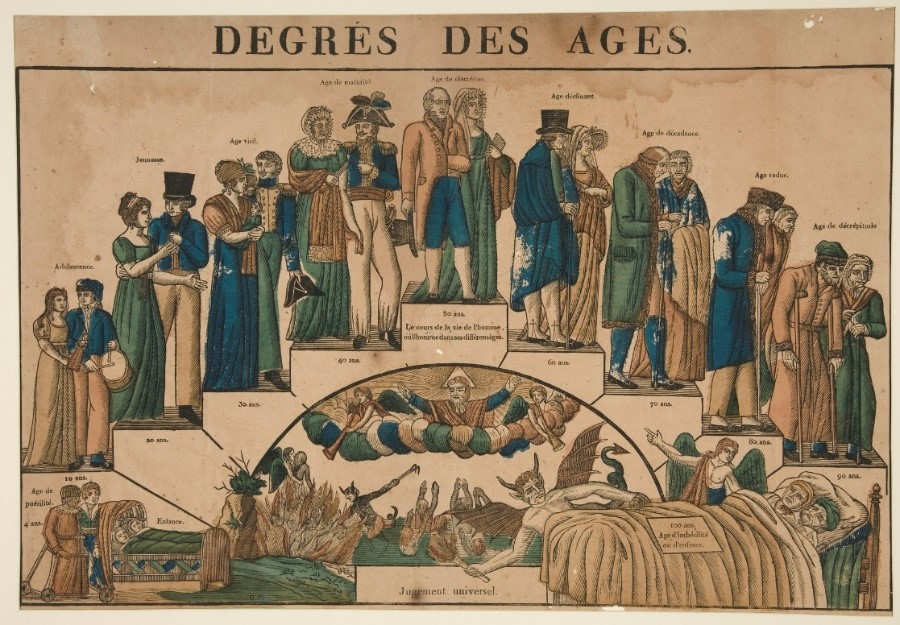

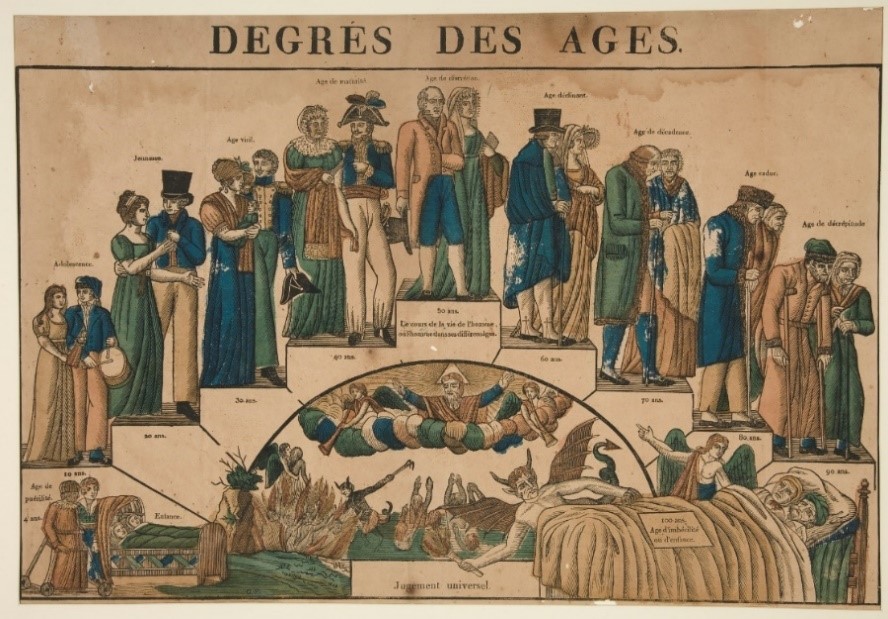

フランス北東部に, かつて版画産業で隆盛したエピナル (Épinal) という都市がある。19世紀, この地にあった工房が, 児童書や広告など, 大衆向けの廉価な版画の生産・販売で大きな成功を収めた [1]。その結果,“エピナル版画”という言葉は, 民衆版画 (images populaires) の代名詞ともなった [2]。

下図は, そんなエピナル版画のひとつである。“Degrés des âges”と題されており, 日本語では,“人生の階段”[3],“人生の階梯”[4]と訳されている。題目通り, 人生を表現しており, 夫婦となる一組の男女の誕生から死までが, 階段の昇降とともに10年刻みで描かれている。このテーマは人気を博したようで, 細部の異なる同種の版画が複数存在する。アリエスによれば, 時代の流行に応じて人物の服装が変えられていったということだ。なお, エピナル版画は, 芸術品というよりは工芸品であるがゆえか, 多くは作者も正確な出版年も不詳とされている。

私は, まだ学生だった20年ほど前, 発達心理学のテキスト[5]でこの版画に出会い, 興味をもった。なぜ発達心理学かというと, 当時のフランスに存在していたであろう人間発達に対する考え方を, 図に垣間見ることができるからである。そしてその発達観は, 現代のものとも多く共通している。図の男性は, 士官の象徴ともいえる二角帽を30歳で手に取り40歳で被っている。このことから, 現代と同様, 社会的なキャリアアップと中年期の発達が結びつけられていたことを推察できる。50歳を人生の頂点とし, そこから死に至る下りの階段がはじまる点も, 老いに心悩ませる現代人に通じるものがある。他方, アリエスが指摘する通り, 若年期の描写は希薄かもしれない。現代なら, 20歳までがもっと細分化されそうだ。

こうした資料としての関心もさることながら, 抽象的ながらも繊細な線で詳細に描き込まれたこの図は, 幼い頃, 自身の興味を津々とさせた少し高級な図解本を思い出させる。ゆえにこの図は, 私にとって純粋に好きな絵のひとつでもある。そういうわけで, 教壇に立ってからは, 担当科目の「発達心理学」で, 例年, 学生たちにこの図を見せてきた。学生たちも, 多くが興味を示してくれており, 嬉しく思っている。

“Degrés des âges”その(2) -共に何かを見る-

それは夫婦の視線に込められた意味である。図では, 40歳まで, 男女が顔を向き合わせ,視線を送り合っている。しかし50歳以降は一切向き合っていない。70歳の妻が夫を見ているようだが, 夫は妻を見ていない。彼らが目を合わせたのは40歳が最後ということだ。すべての版の“Degrés des âges”に当てはまるわけではないが, 幾つかのものはこれに似た描写がなされている。

これはいったい何を意味するのだろうか。夫婦間の互いへの関心は50歳で失われるということか。それとも, 50歳で天命を知り, 夫婦も各々の道を歩み始めるということか。いや, どちらでもないだろう。これは, 二人の関係が「互いに見つめ合う」ものから「共に何かを見る」ものに変化することを意味しているに違いない。その証拠に, 70, 90歳のときの妻が「ほら, あれ」と言わんばかりに何かを指さしている。

このように特定の対象への注意を他者と共有することを, 心理学では“共同注意(joint attention)”という。そして,狭義にそれは, 単に複数の個体が同一対象に同時に注意を向けているというだけではなく, 互いに相手が自分と同一対象に注意を向けていることを理解している状態を指す[1]。そのような状態の成立は思う以上に複雑で, 個体間の相互理解や情緒的交流が必要になる。

それゆえか, 私たちは, 共同注意の場面を見ると, その人物間の信頼関係を読み取る。「ああ, この二人は今気持ちが一つになったのだな」[2]というわけだ。実際, 私は, この夫婦が歳を重ねるごとに信頼関係を強めているように感じる。物思いに耽るように下を向く80歳のときでさえ, 何か同じことを考えている場面に見える。死に向かう階段を降りる二人が, 身体のみならず, 情緒的にも支え合っていると感じる。

ところで,私は“Degrés des âges”の図を知って20年以上経つ今になって,ようやく上記の事柄に気づいた。この気づきは,自身の心境の変化によるものと思う。そしてその変化は, 恐らく,加齢によるものだけでもない。両親, 妻, 友人, 同僚, 学生など, 信頼できる様々な人々との「共に何かを見る」体験の積み重ねが, この気づきを導いたと思う。改めて, 多くの人に感謝を申し上げたい。

人はどのような『場』で成長するのか~変わるインターンシップの意味~ 神戸 康弘[2018年10月16日]

先日インターンシップ学会があったが「人はどのような『場』で成長するのか」がテーマであった。これまでインターンシップは、通常の講義がメインだとすると、その“おまけ”のような位置付けだった。しかし今、その意味合いが変わりつつある。脇役から主役になろうとしている。米国のミネルバ大学は校舎を持たない大学として有名で、サンフランシスコ、ロンドンなど学期ごとに世界各地を転々とし課題解決プロジェクトを行う。スペインのモンドラゴン大学は、実際に「起業」し黒字を出すことが卒業の要件だ。

これらの背景にあるのは「人は教室の“授業”で成長するのか?」という問題意識だ。大学生にどんな場面で成長したか聞いてみた。「部活」が圧倒的に多く、次いで「アルバイト」「ボランティア」「寮生活」と続いた。これらに共通していることは全て「教室の外のできごと」ということ。「授業で成長した」という人は皆無だった。ならばこれらを授業にしてしまおうというのが、ミネルバ大学やモンドラゴン大学の発想だ。

実社会の課題を解決する授業は「共通の課題をチームで協力し解決」「結果が明確に出る」「自分の能力が増すとチーム力も増す」など部活に似た、人を成長させる枠組み(スキーム)が揃っている。インターンシップは今、課題解決型や起業家養成型まで出現し、大学教育のおまけから主役になろうとしている。神谷(2004)は「生きがいは、自分のしたいことと義務が一致したときに生じる」と言うが、課題解決型授業は「課題を解決したい&しないといけない」というある種の「心地よい義務感」が生じるのだ。

本学に地域マネジメント学部が誕生した。地域をキャンパスにするというコンセプトで、教室がメイン、外に出る実習はサブという考え方を逆転させた。1期生が入ったばかりだが成長が楽しみだ。そう言えば成長した場として学生2名が「東粟倉」と答えていた。課外活動で岡山県東粟倉を救うプロジェクトに参加している。着実に学生は成長しているようだ。その写真を載せこの文章を閉じたい。

神谷美恵子(2004)『生きがいについて (神谷美恵子コレクション)』みすず書房。

災害後における子どもの心と生活 上地 玲子[2018年9月20日]

岡山県では,7月豪雨災害が発生し,甚大な被害がありました。そのほか,日本各地において災害による被害が続いております。

災害によって,避難生活を余儀なくされたり,大切な家族を失ったりした子どもたちの心には様々な変化が起きています。あるいは,直接災害被害に遭っていなくても,テレビのニュースで繰り返し映像を見ることによって,間接的に心理的影響を受けている子どもたちもいます。

子どもは自分の気持ちを言葉でうまく表現することができません。急に甘えん坊になったり,我がままになったり,乱暴になったりすることがあります。また,寝つきが悪くなったり,食欲の変化が起きたりします。中には,「災害ごっこ」をして,大人が困惑するような遊びをすることもあります。これらは,子どもの心の変化であり,サインでもあります。災害ごっこも遊びを通して,子どもなりに災害について消化しようとしているのです。

むやみに叱ったりせず,まずは子どもの心に耳を傾け,安心で安全な生活を提供できるように環境を整えてほしいです。避難所生活を送っている場合は,特にその配慮が必要になってきます。

発達障がいのある子どもの場合は,いつも以上に混乱をきたしてしまうことがあり,こだわりが強くなったり,かんしゃくを起こしやすくなったります。知的発達のレベルに合わせて今の状況を子どもに説明し,視覚支援などを取り入れたりしながら,安心できる環境を提供してください。

アンティックピアノの魅力 田中 節夫[2018年9月12日]

日本でピアノといえばヤマハかカワイを思い浮かべることと思います。或いはスタインウェイ。世界にはその他にも有名なメーカーが数々あります。例えばベーゼンドルファー、ベヒシュタインなど。私がドイツに留学していた頃、当地の音楽大学には他にもシンメルン、グロートリアンなどがありました。

でも私が一番好きだったピアノはフランスで弾いたプレイエルというピアノです。プレイエル社はもうありませんが、かつてはショパンが最も好んだピアノとして有名でした。プレイエルは高音が良く響き、良く歌ってくれるピアノで、ショパンはこういう響きを好んだんだな、ということが身を持って感じることができました。また、フランスの作曲家ラヴェルもこういうピアノの響きを知っていたからこんな曲を書いたんだ、と納得しました。プレイエルはもうアンティックの部類ですが、現代のピアノが失ってしまった古き良き時代の響き、香りを伝えてくれます。

岡山在住のチェリスト、M氏はグロートリアンのアンティックピアノを持っていらっしゃいます。このピアノはショパンと同い年のシューマンの夫人、有名なピアニストのクララ・シューマンが愛用していたそうで、M氏が手に入れ、修復したそうです。一度弾かせていただきましたが、やはり古き良き時代を感じさせるうっとりとするような音色とタッチでした。またデザインもロココ調で素晴らしいです。

ところで本学の私の研究室にも同じ古い時代の、今では手に入らない貴重なグロートリアンのアップライトピアノがあります。これは山陽学園の理事長だった星島義兵衛氏が寄贈してくださったそうですが、少し修復が必要な状態です。私は本学に着任以来、このピアノを何とかしたいと考えています。最近では古いピアノを修復し、コンサートを行い大きな話題になっているところがいくつもあります。

本学でもこのピアノを修復してコンサートを行なったり、在学生や卒業生に弾いてもらうことができれば、寄贈してくださった星島氏も喜んでくれることと思います。

時間生物学や遺伝的要因と学生の朝の遅刻 今村 恭子[2018年9月6日]

ここ数年、新幹線での移動時間にはNewton 1冊をパラパラ読むのがマイブームで、難しい専門書や論文を読む前の導入剤として活用している。その内容の一部と最近の研究などを参考に生物学的側面から学生の遅刻について考えてみた。

近年、DNAの解読と遺伝子研究の進歩によって、朝型か夜型か、お酒に強いか弱いか、性格、薬剤の効果などが遺伝子検査で特定できるようになった。地球がオゾン層に包まれる前の太古の昔、太陽光で破壊された生物のDNAは夜間に修復される機能を備えていたが、オゾン層の形成で有害な紫外線が吸収されるようになってからは、夜間のDNA修復機能は退化し、光の感知作用のみが残った。光を感知できるのは唯一眼球だけであり、私たちは目から朝の光を取り込み、活動に適した体のリズムを整え、身体のあちこちにある体内時計の調節を行っている。日の入り後は、昼間と対照的に強い光を遮断することで良質な睡眠を導くメラトニン分泌機能が備わっている。

日本は、アメリカやヨーロッパと並んで夜間の照度が高い国である。その他、私たちの生活環境は良質な睡眠が脅かされる要因が多く、学生も例外ではない。夜間帯のアルバイトと学業の両立を余儀なくされる学生、深夜までパソコンに向かって課題に取り組む状況などは、日の入り以降にブルーライトをたっぷりと吸収した結果、メラトニン分泌を阻害し、体内時計の乱れや時間の感覚のずれを引き起こすといわれている。また、遺伝子的要因に関連して朝型や夜型の特性は学生の遅刻に影響する可能性も考えられる。

「遅刻する」という固定概念は見直しの時にあり、遅刻しやすい教育環境を教員が作り出していないか、学生の生活状況や学習環境をどのように把握するのか、考えてみようと思う。

大学コンソーシアム岡山の地域貢献委員長として「日ようび子ども大学」「エコナイト」を担当して 澁谷 俊彦[2018年8月27日]

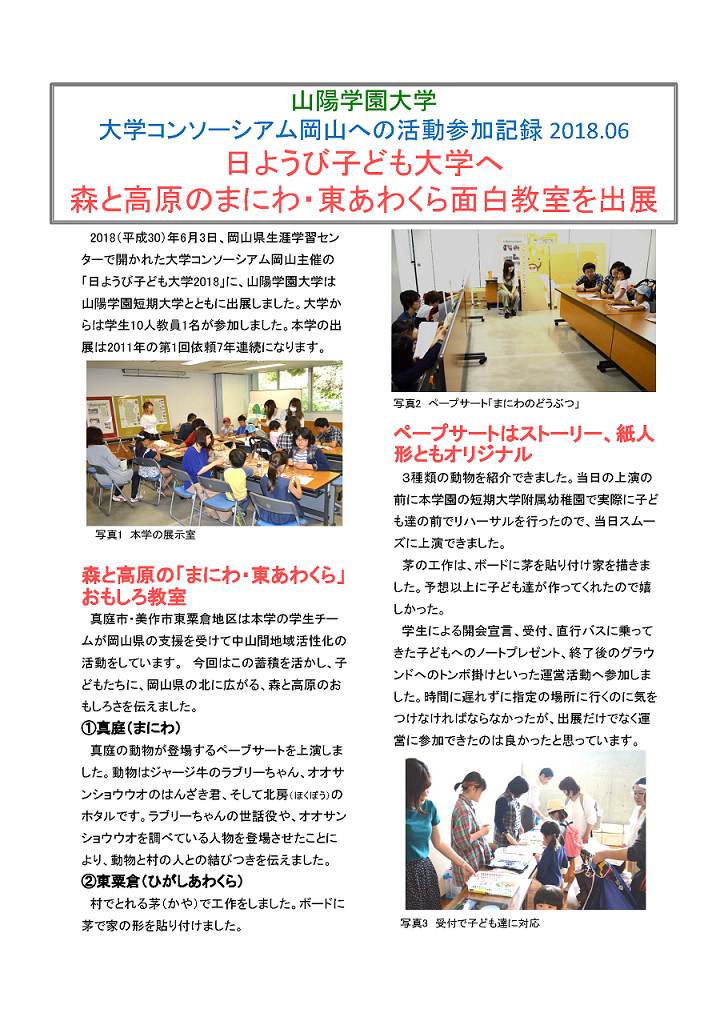

大学コンソーシアム岡山の地域貢献委員長を受けて7年目になります。地域貢献委員会の担当事業は、子ともたちに岡山の大学を知ってもらう1日のイベント「日ようび子ども大学」と、大学のライトダウンをきっかけに始まったエコロジー啓発活動「エコナイト」、そしてボランティア活動支援です。イベント全体運営を事務局と一緒にしながら、本学の学生たちの出展・出店のマネージャとの2役をしています。

本学から今年の6月の「日ようび子ども大学」には「森と高原のまにわ・東あわくらおもしろ教室」を出展しました。3年前から学生達と実施している中山間地域支援活動の一端を子どたちに伝えるのが狙いです。 7月の「エコナイト奉還町会場」には本学からは、学生部のマネージメントで運営・音楽演奏・うらじゃの演舞をすることができました。私の分野からは東日本大震災被災地との交流活動「第4回ゆりあげ朝市」を出店しました。毎回ゆりあげ港から取り寄せた特産品を利益抜きで販売しています。詳しくは「大学コンソーシアム岡山への参加記録」をご覧ください。

岡山県内の全大学の活動の運営に参画していることと、その活動に加わっていく本学の学生を見ることができるのは、大学教員としての大きな楽しみです。

日本との出会い 班 偉[2018年8月2日]

1970年代初頭、文化大革命の嵐が中国全土を吹き荒らす中、中学生の私は乱読に耽る日々を送っていた。ある日、『少年時代』『創造十年』など郭沫若の自伝を読んでいると、思わず旧制六高留学の追憶に惹き付けられてしまった。あ~、遠い国・日本に岡山という町があり、岡山には旭川や後楽園がある。え~、若き日の文豪が旭川畔の下宿で大和撫子と駆け落ち同然に暮らし始めたって......遥か海の彼方へ思いを馳せた。

高三の時(76年9月9日)、毛沢東が病死した。文化大革命も徐々に終息に向かうが、高校を出た直後、安徽省の片田舎に強制移住された。運よく大学入試に合格し、78年9月、安徽師範大学歴史学部に入学した。同年8月に日中平和友好条約が締結、10月に鄧小平が日本公式を訪問、12月には「改革・開放政策」が登場......、今思えば、「開国」という歴史的転換期に巡り合った。折しも高倉健主演の映画が解禁され、中国各地で「日本ブーム」を巻き起こしていく。当時の大学はまだ日本語科目がなくて、ラジオ日本語講座を聞きながら独学を始めた。やがて飽き足りず、大学図書館にある日本関連の書物を読破し、勢い卒論テーマを「明治啓蒙思想の構造」という物々しいものにした。

卒業後、もっと明治維新について勉強したいと思って、天津にある南開大学大学院日本史専攻修士課程に進学した。そのまま博士課程へ進み、東京女子大学から来られたT教授の集中講義も聴講させてもらった。「班君、日本に留学したいか?」--、T教授が帰国前にかけてくれたこの一言が人生の転機となった。1987年3月6日、私は来日し、岡山大学文学部日本史H教授の門下生になった。

光陰矢の如く、往事夢の如し。

水曜日の歌声 スティーブンM.ライアン[2018年7月9日]

毎週水曜日の3時ごろから、歌声が学生ホールから研究室に聞こえてきます。時期によって、音が変わります。K-POPの時期があって、応援団の楽曲もあります。7月から8月になると、うらじゃ踊りの音楽が聞こえてきます。

長年日本に住んでいても、去年、岡山に引っ越すまではうらじゃ踊りについては聞いた事がありませんでした。昔、大阪府河内長野市に勤めたときには「河内音頭」をよく聞きました。友達の結婚式で福岡県田川市の「炭坑節」をグループで踊った経験もあります。テレビで毎年徳島の阿波踊りを見ます。日本の伝統文化が各地方に生き生きとしています。

大体、外国人向きの説明には「日本の伝統文化」という発言は単数の意味で使われていますが、各地方の踊りの伝統の例を見ると日本の伝統文化は複数であるとはっきり分かります。このことが初めて分かったのは、あるお正月に大阪府北部のおせち料理を食べながら、テレビで東北地方のおせち料理を紹介するテレビ番組を見た時です。大阪と東北のおせち料理で、似ている食べ物は一つもありませんでした。同じ「おせち料理」という名称が幅広い食べ物だということが分かります。

去年の7月に、研究室の窓から学生のうらじゃ踊りの練習を見ながら、よく考えました。「おせち料理」や「伝統文化」という名称を簡単に受け取るより、蓋を開けてその食べ物または文化活動の内容を確認したほうが面白い。簡単な説明より深く見たほうが、人間の生き方の豊かさが分かるようになります。

紫陽花に寄せて 佐藤 雅代[2018年6月29日]

梅雨の季節を彩る花と言えば、アジサイだろうか。中唐の詩人、白居易の『白氏文集(はくしもんじゅう)』に「紫陽花」と題する漢詩がある。「名前の分からない珍しい花木がある」と案内された寺で、白居易は詩を作り「与君名作紫陽花」とこの花木を命名した。ただし、中国のアジサイと日本のそれとは別種である。現在、日本でよく見られる手まり型のアジサイも、近代に品種改良されたもので、それ以前のものは、ガクアジサイやヤマアジサイを指すと考えられている。また、日本の古典文学作品において、アジサイは散文にはほとんどあらわれず、主に和歌や俳諧など、詩歌の題材とされた。

奈良時代に成立した最古の歌集『万葉集』には、アジサイを詠んだ歌が二首あり、そのうちの一首を引用してみる。

◆言問(ことと)はぬ/木すらあぢさゐ/諸弟(もろと)らが/練(ね)りのむらとに/あざむかえけり(大伴家持)

難解な歌で、解釈に諸説あるが「物を言わない木の中にも、アジサイのように移ろいやすいものがある」とする説に従うと、色変わりする属性が、文学の素材とされた早い例ということになる。紫陽花の色が変化するのは、土壌の酸度によるもので、酸性では青色、アルカリ性では桃色になる。

明治時代に歌人としても、俳人としても活躍した正岡子規は、紫陽花の色の移ろいやすさを人間の心の移ろいやすさに喩えた、次のような俳句を残している。

◆紫陽花や/昨日の誠/今日の嘘(正岡子規)

筆者が大学に専任として職を得た時「環境の変化に屈せず、他人の評価に惑わされず、自身の学問の誠を貫け」と励ましてくれたのは亡き恩師である。私はそれができているだろうか。自問自答する日々の中で、

はなみずきの会 谷一 尚[2018年6月6日]

本学中庭の池周囲に、花水木の苗木が植えられたのは1974(昭和49)年。花見可能となった87(昭和62)年から、この満開の花の下で毎年4月末頃、県内の外国人教師や留学生を招き園遊会が開かれた。筆者の一度目の本学赴任はその翌88(昭和63)年4月、新設の国際教養学科教員としてであり、懐かしい幾多の思い出が去来する。

憲政の神様、尾崎行雄が東京市長の12(明治45)年、ウィリアム・タフト第27代米大統領夫人の希望で3千本の染井吉野桜の苗木をワシントン市に贈った(一度虫害で焼却され、追加で2千本送る)返礼として、15(大正4)年に贈られたのが花水木。ポトマック河畔の桜は今も健在だが、日比谷公園や東大理学部附属小石川植物園に植えられたそれは、戦時中に敵国植物として引き抜かれたり、落雷等で枯れたりし、現在原木は筆者自宅すぐ近くの東京都立園芸高校にある1本のみ。本学の木もその子孫。昭和天皇の居間に戦時中も交戦国元大統領リンカーンの肖像画が掛けられていたのと同じく、その差のなんと大きなことか。

染井吉野と同じく花水木も、葉が出る前に花をつけ、花見に最適。北米原産とはいっても、東海岸からミシシッピ流域の自生で、もともとメキシコ領だった山岳部や西海岸にはない。筆者の大学同級生が園長・教授を務めていた東大植物園の切株は、戦後に掘り起こし、現在、尾崎ゆかりの憲政記念館に展示されている。日米と世界が辿った足取りをもう一度見つめ直すよい機会として、本学のはなみずきの会も復活させたいものである。

門田界隈 濱田 栄夫[2018年5月28日]

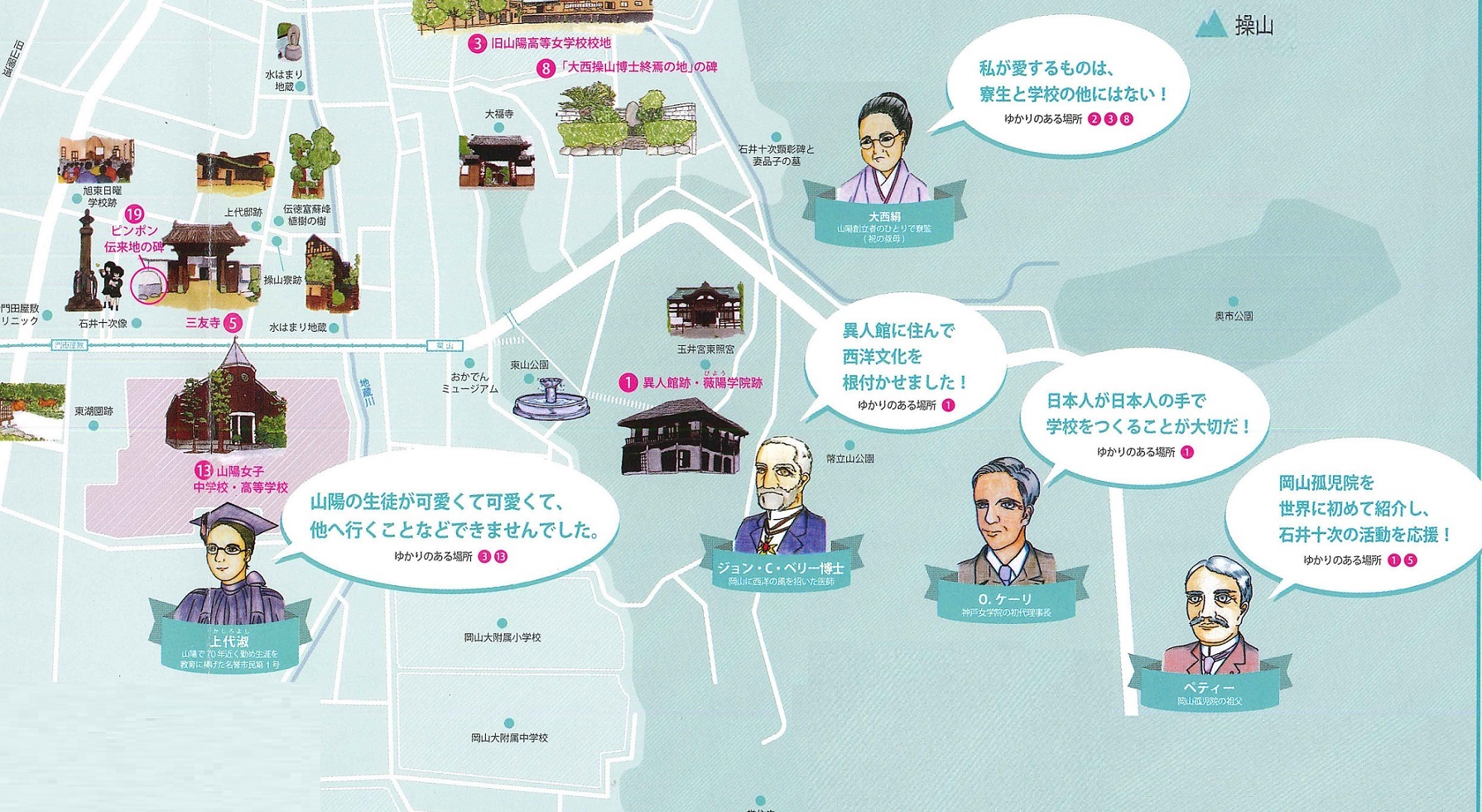

本学は、操山に連なる丘陵地(地理学的には操山山塊)の山麓に位置している。操山は、古くからの二本の街道(山陽道と牛窓街道)が吉井川、百間川をへて、岡山城下の京橋近くで合流する前に、その二本の街道にはさまれて位置する小高い山である。操山に登ろうとすれば、東山行の電車の終点で降りて、東山交番所の右横当りから歩くか、護国神社に隣接した奥市グランドに面した登山口から歩き始めるとわかりやすい。

この東山電停と、ひとつ手前の門田屋敷電停との間一帯は門田界隈と言われている。この当りの一角(玉井宮・東照宮の側)に、明治12年に木造の西洋館が三棟建てられ、そこに三組の宣教師家族が住みついたことから、この地域一帯に近代化に向けての新しい風が吹き始めた。山陽英和女学校、薇陽学院などの中等教育施設が建ち、岡山孤児院が開設され、岡山博愛会運動が展開された。やや遅れて明治33年に第六高等学校がすぐ隣接地域に建てられた。

そこに集った人々は、キリスト教の信仰態度・人間観に触発された人々を中心に独自なネットワークを形成し始める。そしてそのネットワークは確かな足どりで展開され、やがて全国的にも注目されるようになる。それは全国的に見てもきわめて質の高い人間関係に支えられたネットワークだった。2012年に刊行した拙著『門田界隈の道 -もう一つの岡山文化』は、その地域で活躍した人々とその業績についての私なりの歴史解釈の試みである。

また、気候が良いとき、山陽学園発行の「SANYO HISTORY MAP-旭川の東 操山の麓-」を片手に散策されることをお勧めする。

ハナミズキに想う 学長 齊藤 育子[2018年5月1日]

何の花が好きですかと問われたら、「白いハナミズキ」と迷わず答えます。学内には、白い花水木がたくさんあって、緑の葉と共に風にそよぐ様子を見ていると不思議と穏やかな気持ちになります。花水木は、ご存知のように白や赤そしてピンク色がありますが、花弁にみえる総苞は4枚で、ちょうど十字架のように見えます。最近になって花水木の花言葉が、「私の思いを受け取って」とのことを知りました。学内に花水木をお植えくださった先達の思いを受け継ぎたいと切に願っています。

花水木について調べてみると、大正期に当時の東京市長が、ワシントンD.C.にサクラを贈ったことへの返礼として、アメリカから贈られたとのことです。麗しい話と思っていましたが、第二次大戦中に敵国から贈られた木ということで、日本では伐採したり引き抜いたりしたのだそうです。なんとも悲しい話です。そうした時代には、二度と戻ってはならないと強く思います。

同じ花でも一つ一つをよく見ていると、大きさや色合いや形がそれぞれに違い驚かされます。亡くなられた百歳の詩人まどみちおさんの「どんな小さなものでも みつめていると 宇宙につながっている」という詩と一緒に、ガントレット宣教師から贈られた花をご覧になって発せられた上代淑先生の「天然の巧妙驚くべく、また感ずべし」との言葉をも思い出します。私たち人間も、唯一無二の存在として大切に生きたいものです。