山陽リレーコラム「平井の丘から」

手段の目的化 荒木大治

掲載日:2020年4月3日

カテゴリ:看護学研究科・助産学専攻科・看護学部

以前勤めていた大学の初年時教育にて、教員にインタビューをして発表するというものがあった。質問内容は概要のみ事前に伝えられていた。その中で座右の銘は何ですか?という唐突な質問があった。座右の銘と言われすぐに出てくるものはなかった。

大辞林には「常に自分の心にとどめておき、戒めや励ましとする言葉」とあった。いくつか候補になりそうな言葉は出てきたが、体験談や理由とともに明確に述べられるものはなかった。そもそもたった40年程度平凡に生きた私に、人生で大切だと思う格言を紡ぎ出すことはできない。

便宜的に私は次のように話し始めた。

一週間考えたが、座右の銘のような大それたものは、未だ持ち合わせていない。人生の節々(学生のとき、看護師になったとき、大学院に行ったとき、結婚したとき、父を亡くしたとき)で大切だと感じたことはいくつかあったが、それも生きていく中で変化してきた。今回はそこからできた教育観を回答することで、座右の銘の代わりにしたい・・・(中略)

学生は非常に淡々としており、何を小難しいことを話しているのだと訝しげな目で見ていたのを覚えている。

看護師は、患者の生活背景や価値観についてしばしば聴く。病気を見るだけでは看護はできない。患者が入院しているのはほんの一時期であり、退院後は病気と折り合いを付けながらそれぞれの社会で生活をしていく。それゆえ、普段どんな生活を送っているのか、病気についてどう捉えているか、家族の協力体制等についても知ることが看護をする上で重要となる。

学生の病院実習を指導していると、実習記録を埋めるために話を聞いていることがしばしば見受けられる。しっかり患者と話をするのはいいのだが、学生は目先の記録を仕上げることにとらわれ、その患者にとってそこまで重要ではない情報についてまで必死に収集している。学生は患者ではなく情報に心を寄せている。それゆえ非常に淡々としており、患者の気持ちを受けとめていない。もちろん課題をクリアすることは当然学生の目的ではあるのだが、それを第一の目的としてはいけない。目の前には病気と闘っている患者がいるのだ。情報は、看護に役立てないなら聞く意味がない。

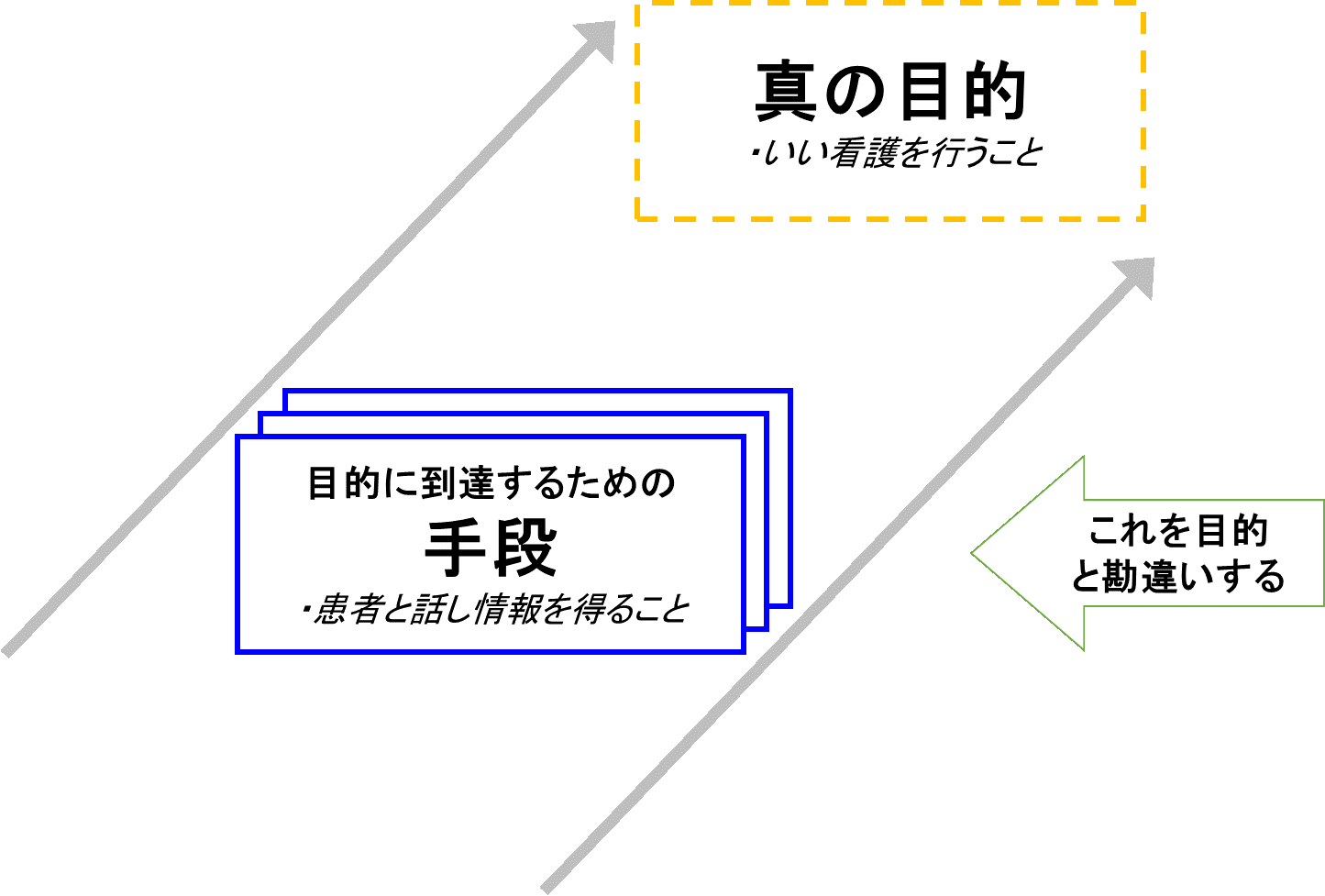

コミュニケーションの目的には大きく、情報の伝達、気持ちの共有の二つがある。前者については、情報を得ることの先に看護を行うという大きな目的がある。言い換えると、情報を得るのは看護をするための手段に過ぎない(図)。

また、後者の気持ちの共有という意義においては、患者の話を傾聴する行為自体が看護ケアになりうるのだが、情報に集中しているような聴き方では、後者の目的であっても達成できない。

相手に関心もって心を寄せて、話を聴かせていただく姿勢が大切だ。

あのときインタビューを受けた学生には後日談をした。今や看護師になっているが立派に成長することを願っている。

手段が目的化することは多々あるので、ときどき何が目的なのかに立ち返ることが大切である。

過去記事一覧